今年の春から、このブログをはじめた。そろそろ年の瀬、ラストは誰にしよう、と考えて、清水将夫(しみず・まさお/1908~1975)の顔が浮んだ。

明治41(1908)年、東京生まれ。新劇の世界から映画へ移り、戦前は二枚目として、松竹蒲田、新興キネマの現代劇で活躍した。戦時中は東宝映画や藝文座の舞台に出演する。戦後は劇団民藝の舞台に立つかたわら、東宝、新東宝、日活、独立プロと、バイプレーヤーとして各社の作品に出た。テレビ、ラジオへの出演も多い。妻は、民藝の舞台や日活映画でともに活躍した、女優の高野由美である。

中平康監督『あいつと私』(日活、1961年)。左より、酒井和歌子、細川ちか子、尾崎るみ子、清水将夫、高野由美、芦川いづみ、吉永小百合、石原裕次郎

清水将夫の魅力を、戸板康二と東野英治郎は、こう書く。

《新劇各劇団を通じて、風貌からいえば、清水将夫のように立派な俳優はいない》(戸板康二『百人の舞台俳優』淡交社、1969年5月)

《二枚目俳優でソフト帽のよく似合う大へんダンディ(当時はよくこういう言葉をつかっていた)で俳優座内では大へん好評だった》(東野英治郎「ダルクローズ――清水将夫君の思い出――」『俳優館』第20号、俳優館、1976年1月)

オセローに扮した清水将夫。撮影・秋山庄太郎(「CALENDAR'58…洋酒天国」『洋酒天国』第19号特別附録、洋酒天国社、1957年11月)

清水将夫は、昔から好きな俳優だった。とくに今年は、名画座とCS放送で印象的な役をいくつか観た。

神保町シアターの「恋する女優 芦川いづみ デビュー65周年記念スペシャル」でかかった阿部豊監督『いのちの朝』(日活、1961年)では、清貧な画家(宇野重吉)を見守る親友の画家がよかった。ラピュタ阿佐ヶ谷の「戦後独立プロ映画のあゆみ 力強くPARTⅡ」で観た山本薩夫監督『太陽のない街』(新星、1954年)では、労働争議を警察とやくざを使って弾圧する、大手印刷会社の社長を冷たく演じた。善悪どちらもうまくて、それぞれに品がある。

CSのTBSチャンネル2では、『東芝日曜劇場 賊殺』(TBS、1961年10月22日放送)が蔵出し放送された。川中島の戦いで分断される貧村の悲劇を、ドイツの東西冷戦に重ねて描く時代劇である。西村晃、伊藤雄之助、石黒達也、清水元、小松方正、鈴木光枝、朝丘雪路らの出演で、清水は、戦乱の世に翻弄される庄屋を哀しく演じた。奇跡的に映像が残ったスタジオドラマを通して、新劇の至芸をあらためて堪能した。

『東芝日曜劇場 賊殺』(TBS、1961年10月22日放送)。清水将夫の庄屋庄造。

清水将夫を年の瀬に取り上げた理由は、もうひとつある。酒、である。ゴルフを愛し、絵をたしなみ、そして、酒豪だった。そんな清水には、酒にまつわるいい話がたくさんある。新劇のいい役者の、“いい酒”のはなしで、今年を締めたい。

□□□

渋谷の駅前に、清水の行き着けの店があった。戦後まもない昭和21(1946)年、渋谷川のそばにオープンした「とん平」である。「ママ」と呼ばれた姉と、料理人の弟キヨちゃんのふたりが切り盛りする、木造バラックの小料理屋だ。

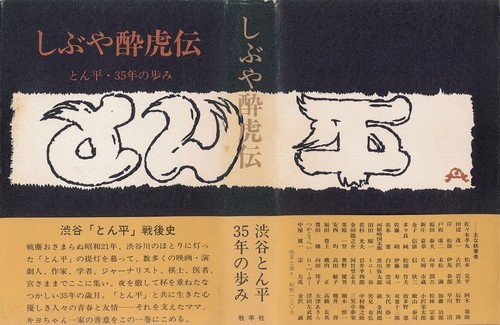

昭和30(1955)年ころの「とん平」。手前は渋谷川(『しぶや酔虎伝 とん平・35年の歩み』牧羊社、1982年7月)

昭和30(1955)年ころの写真には、「清酒白雪 とん平」のネオンと、「とんかつ カレーライス 牛めし とん平」の看板が見える。1階がカウンター、2階がお座席になっている。その雰囲気を、常連だった松本克平が活写する。

夕方の引け時はサラリーマンで一きわ賑わい、劇場、映画館の閉場時になるや東宝、新東宝、俳優座、文学座その他の青年俳優が群がる上に、劇作家、評論家、作家、詩人、棋士、画家、音楽家、ドクトル、大学教授、映画スターらが、入れ替り立ちかわりでまことに活気があった。そして往年、大森小町と謳われ、老舗松尾海苔店の娘だったオバチャンと、弟の料理熱心のキヨちゃんがわき目もふらずに働いているのが魅力であった。その上そこに溢れている雑然たる芸術的雰囲気がいっそう客を引きつけていた。

(松本克平「『とん平』から見た新劇裏面史」『しぶや酔虎伝 とん平・35年の歩み』牧羊社、1982年7月)

開店からおよそ35年、ママが亡くなり、店も姿を消した。清水将夫をはじめ、亡くなった常連客も多い。

せめて思い出だけでも残そうと、常連の長老たる佐々木孝丸を筆頭に、「とん平」を愛する人たちが記念文集を編んだ。『しぶや酔虎伝 とん平・35年の歩み』牧羊社、1982年7月)である。

記念文集には、総勢129名によるエッセイがおさめられた。その顔ぶれがすごい。俳優にかぎると、佐々木孝丸、松本克平、黒川弥太郎、小沢栄太郎、金子信雄、信欣三、金田龍之介、殿山泰司、多々良純、丹阿弥谷津子、下條正巳、波多野憲、庄司永建、佐野浅夫、五代目河原崎国太郎、中村梅之助、岩井半四郎、五代目片岡市蔵、巌金四郎、沼田曜一、森塚敏、鈴木光枝、江幡高志、トニー谷、北見治一、浮田左武郎、高原駿雄、福田豊土、前田昌明、横内正、高橋長英、峰岸徹、中村美代子、大塚道子……。新劇、映画、歌舞伎と、ベテランから若手まで多士済々。秀逸な“脇役本”である。

このなかで、庄司永建と下條正巳のふたりが、清水の思い出を綴っている。ふたりとも劇団民藝では後輩にあたる。

「とん平」の1階で。左より、筈見恒夫、岸松雄、笠原良三、清水将夫、小沢栄太郎、山内明(『しぶや酔虎伝 とん平・35年の歩み』)

庄司永建が俳優デビューしたのは、戦後のこと。劇団民藝の前身、民衆芸術劇場(第1次民藝)が始まりである。清水とは15歳ちがいで、ひとまわり若い。庄司は昭和27(1952)年12月、劇団民藝演技部に正式に入団した。

清水とはたびたび共演したが、がっぷり四つという意味では、木下順二作『オットーと呼ばれる日本人』がある。昭和41(1966)年の再演では、「ジョンスンと呼ばれるドイツ人」役の清水と、「フリッツという名のドイツ人」役の庄司とのやりとりがある。庄司にとって感慨深い、先輩との仕事ではなかったか。

『オットーと呼ばれる日本人』清水将夫のジョンスンと呼ばれるドイツ人(左)と、庄司永建のフリッツという名のドイツ人(右)(『民藝の仲間90』劇団民藝、1966年)

山形生まれの庄司は、もともと下戸だった。若いころ、酒呑みの先輩のもとで“修行”したものの、やっぱり飲めない。そんな庄司を、清水が「とん平」によく連れていった。

清水さんには随分可愛がってもらった。人間馬が合うという言葉があるが、東京っ子の清水さんと、田舎育ちの私は、奇妙に馬が合い、年齢は違うが亡くなるまで交遊があった。

呑めない私は酒所の暖簾をくぐるのに、いつも抵抗があり、入りにくい。先客にじろっと眼を据えて睨まれたりすると、身がすくむ。だいいち、入ってすぐ「刺身に御飯」などと注文したらさまにならぬでないか。

それでも私は清水さんに従(つ)いてよく「とん平」の暖簾をくぐった。

「お前に奢るのは安くていいよ……」と清水さんはいった。これは私に気を遣わせない為にいうのだった。(略)

その頃私は新劇修行の身で極度に貧乏だった。だから私の方から「とん平」に寄りましょうと清水さんを誘うこともしばしばだった。

酒豪の清水さんは「とん平」の上客だったと思う。呑めば陽気になり、卓越した大声で、将棋の高段者と話をしたり、私が少年の頃夢中になってみた時代劇映画の高名な脚本家と歓談した。いい酒だった。

(庄司永建「年月」『しぶや酔虎伝』)

《時代劇映画の高名な脚本家》とは、この店の常連だった三村伸太郎のことかもしれない。このエッセイで庄司は、あるエピソードを明かす。庄司はある日、渋谷の雑踏で、郷里の旧友とばったり再会した。「出張の仕事が終わり、夜行でこれから帰る」と旧友は言う。

まずしい演劇青年の庄司は、旧友を「とん平」に案内する。多少の見栄もあった。さんざん飲み食いして、旧友を喜ばせる。いざ支払いとなり、旧友の前で事情が言い出せない。それを察知したママは、何も言わず“ツケ”にしてくれた。

数日後、清水さんと一緒に行ったのだが、ママは笑って「あの付けは清水さんについているから心配しないで」といい、清水さんは豪快に笑って「いいともいいとも、お前時々はそうしろ」といってくれた。

今六十に近くなった私は、この時のことを想い出すと涙ぐみそうになる。

(前掲書)

下條正巳は、清水より7歳下で、戦前は新協劇団、戦後も新協劇団(第2次)にかかわった。劇団民藝演技部への正式入団は、昭和29(1954)年1月のこと。この年、レフ・トルストイの『闇の力』で、清水とおなじ舞台に立った。

「劇団民芸創立十周年記念」写真(部分拡大)。前列左より、宇野重吉、滝沢修、清水将夫、細川ちか子。後列左より、垂水悟郎、松下達夫、庄司永建、高野由美、下條正巳(『劇団民芸の記録1947-1960』劇団民芸、1960年9月)

下條を初めて「とん平」に案内したのも、清水だった。店の思い出といえば、自然と清水のことが浮かぶ。

私が、とん平創立何年目頃からの客であるかは記憶にないのだが、とにかく私に初めてとん平ののれんをくぐらせてくれたのは、今は亡き清水(将夫)さんである。(略)

店の下を流れるあのどぶ河に、トイレというより便所の中から放尿するあの音と音、喧々がくがくの声と声、二た癖も三癖もある個性的な酔いっぷりと飲みっぷり。

例えば、コップに少しでもビールの残っている時は、おすすめしても、掌でコップをおさえた伊馬春部さん、店中に響きわたる声で、実に愉しく語り飲んだ清水さん、等々である。(略)

ともあれ、私にとって「とん平」は、即、清水将夫さんの想い出につながる。

稽古が終わる、舞台がはねる、あの抱擁力のある笑顔で「條さん、先ず、とん平に寄るか」と誘ってくれた清水さん。役者としての話題は勿論、絵をかくこと、釣りや野球の楽しみ方、酒飲みのマナー、それに一身上の悩み等、人生を、芸術を、語り合った清水さんも、そんな話に時々相槌をうって呉れた人間としての大先輩であったママさんも、今は亡い。

(下條正巳「清水将夫さんとママさんのこと」『しぶや酔虎伝』)

それぞれの回想を読むかぎり、清水の酒の飲み方はスマートに見える。

昭和50(1975)年10月5日、清水将夫は、67歳で亡くなる。その年の夏まで舞台に立ち、まだまだ活躍できる場と芸があった。そのときすでに、庄司と下條は民藝を退団している。ふたりが綴ったエッセイは、清水への哀悼の言葉となった。

□□□

いまひとり、「とん平」の常連ではないが、清水の酒について語った俳優がいる。おない年で、出身地もおなじ東京の河津清三郎である。

清水と河津の付き合いは、20代にさかのぼる。ふたりは新興キネマ東京大泉撮影所で、ともに月日を過ごし、共演作もある。

田中重雄監督『白衣の兵隊』(新興東京、1939年)。清水将夫の前田軍医(左)と河津清三郎の津村伍長(右)

ふたりは仲がよく、ともに飲み、女遊びをし、夢を語りあった。大泉撮影所で、菅井一郎らと絵のグループをつくったこともある。河津は親しみをこめて、こう呼んだ。「マーちゃん」。清水はなんと呼んだのだろう。

「大泉に油繪流行 俄か畫家トリオ・河津、清水、菅井 房州寫生旅行の収穫」(1938年9月18日付『都新聞』)

清水の告別式は、劇団民藝の劇団葬(10月8日、青山葬儀所)としてとりおこなわれ、河津が弔辞を読んだ。宮口精二の個人誌『俳優館』第20号(俳優館、1976年1月)に、弔辞の全文が掲載されている。『俳優館』の表紙画を描くなど、清水とはゆかりの深い雑誌だった(『俳優館』参照:https://hamadakengo.hatenablog.jp/entry/20190415)。

《マーちゃん。マーちゃん。突然なんで、びっくりしているよ》と語りかける亡き友への言葉は、酒の思い出となっていく。

たまたま、二十九の暮れだったかね。これは今まで誰にも話した事がないんだが、きょう別れに話すけど……。きみが「とにかく三十になれば大人だ。そうなったらやるだけの事をやろう。その意味に於いても遂に二十代の終りは……、我々が若かった時のいろんな土地をとにかく、最後の日として」。大晦日だったかね。俺の運転するオースチンに乗って方々を飲み歩きくだを巻いて、結局行ったのは吉原だったよ。そいで、そこで一升酒をびんで何本もとって無茶苦茶に騒いで、帰って眼が覚めた時には丁度宮城前の堀端だったんだ。エンジンはかけっ放しで、眼が覚めて驚いて……。そしたらきみは横でぐうぐう眠ってたよな。

だから、ぼくは何か淋しくなっちゃって「マーちゃん起きろよ、起きろよ」って無理に起こした。そして、ぼくはきみにこう言った。「きみも酔っぱらってるだろうけど、俺も、もうぐでんぐでんでくたびれてるんだよ。このまま運転していったら、池の中に落ちるか、電信柱にぶつかって怪我するか知れないけど、お前起きて俺を見守っててくれよ」って。そしたらきみの答えがふるってたよ。「うん。そうかい。死ぬなら二人一緒じゃないか。え、酔っぱらって眠たくなりゃねろ。構わん、構わん」って。そのまままた眠られてしまった。そんな事、覚えているかね。

(河津清三郎「マーちゃん――清水将夫君の霊前に――」『俳優館』第20号、俳優館、1976年1月)

(河津清三郎「マーちゃん――清水将夫君の霊前に――」『俳優館』第20号、俳優館、1976年1月)

新興キネマで仕事をする前、ふたりは「第一協団」というグループを田中春男、菅井一郎、高野由美らと結成している。昭和14(1939)年に新興キネマを辞めるときも、河津、清水、菅井で揃って辞表を出した。そののち東宝へ移り、戦争も激しくなるなか、グループの枠組みは変わっていく。それでも、ふたりの友情は変わらなかった。

「新興キネマ男優陣總崩れ 河津ら三君が突如辭表」(1939年10月3日付『都新聞』)

戦争が終わり、河津は第一協団の再建に奔走する。清水にはまっさきに相談を持ちかけた。しかし――

その時、きみはもうすでに滝沢さんらと話して新しい新劇を創る運動を進めていた。当然、きみは昔からの願望だった新劇の道。これはぼくが留めようとしても留められない念願だったんだから止むを得ないよね。そして、二人でほんとに俳優として将来を語り合って、お互いに笑い、そして別れたよ。

(前掲書)

すなわち、滝沢修、宇野重吉、北林谷栄、細川ちか子らと戦後新劇の全盛時代を支えた、劇団民藝のことである。弔辞は、滝沢や宇野ら民藝の仲間たちに見送ってもらったことに触れたあと、こう締めくくった。

マーちゃんも遠いところからいつまでもぼく達を見守っていてくれよ。頼むよ。さよなら。さよなら。マーちゃん……。

(前掲書)

庄司永建、下條正巳、河津清三郎はそれぞれ、清水将夫と異なる俳優の道に歩む。それが、酒の思い出を通して、ずっとつながっている。うらやましい関係だな、と思う。

渋いバイプレーヤーとして活躍した、4人の俳優たち。いずれも亡い。

近江兄弟社胃腸薬「コモン」広告(『民藝の仲間123』劇団民藝、1970年)